「V-Ray」はPCスペックの差がどこまで反映されるのか?

モバイルワークステーション「ELSA VELUGA」で徹底検証

さまざまなアーティストやデザイナーが利用しているChaos Group社のレンダリングソフトウェア「V-Ray」。3DCGの制作で広く使われており、その領域では業界標準の1つとも言われている存在だが、使用するPCのスペックによってそのパフォーマンスはどの程度変わってくるのか。今回はモバイルワークステーション「ELSA VELUGA」を使用し、その違いを株式会社アスク 法人事業本部 ソフトウェア・ソリューション部 コンテンツグループの白澤圭司氏に深掘りしてもらった。

V-Rayは、物体の形状や質感、カメラの位置、光源の種類などのさまざまなデータを基に処理や演算を行い、最終的な画像や映像を生成する「レンダリング」を行うためのツール(いわゆる“レンダラー”)である。Autodesk社の3ds MaxやMaya、あるいはNukeやHoudiniといった各種3DCGソフトウェアと組み合わせることで、フォトリアルなイメージやアニメーションを素早く作成することが可能だ。Chaos Group社の正規代理店を務める株式会社アスクでV-Rayを担当する白澤氏は、

「3ds MaxやMayaなどには無料のレンダラーが付属するような現状にあって、有料でしかも決して安価とは言えないV-Rayは、万人向けのソフトウェアとは言えません。しかし、期日までにきっちり仕事を終えることが求められるCGのプロフェッショナルにとって、業務におけるスピードやクオリティの担保は非常に重要なポイントです。そのような背景があるからそこ、V-Rayは“プロツール”として多くのデザイナーやクリエイターに愛用されているわけです」(白澤氏)

また、V-Rayは

-

V-Rayの画面イメージ

-

株式会社アスク 法人事業本部 ソフトウェア・ソリューション部 コンテンツグループの白澤圭司氏

01CPUは最大周波数がパフォーマンスの差に

GPUはCUDAコア数で圧倒的なスコア

今回のV-Ray検証では、3台の検証機を用意した。1台目は、プロ向けの高性能GPU「NVIDIA RTX A5000 Laptop」や第11世代CPU「インテルCore i9-11900Hプロセッサー」などを搭載する15.6インチの最新モバイルワークステーション「ELSA VELUGA A5000 G3-15」(以下、G3)。2台目はG3より1つ前のモデルで、GPU「NVIDIA Quadro RTX 5000 with Max-Q Design」や第10世代CPU「インテルCore i9-10980HKプロセッサー」などを搭載する15.6インチのモバイルワークステーション「ELSA VELUGA 5000 G2」(以下、G2)。3台目は3~5年でのリプレイスを想定し、GPU「NVIDIA Quadro M1200」や第7世代CPU「インテルi7-7700HQプロセッサー」などを搭載した「旧式のノートPC」(以下、旧式)となる。

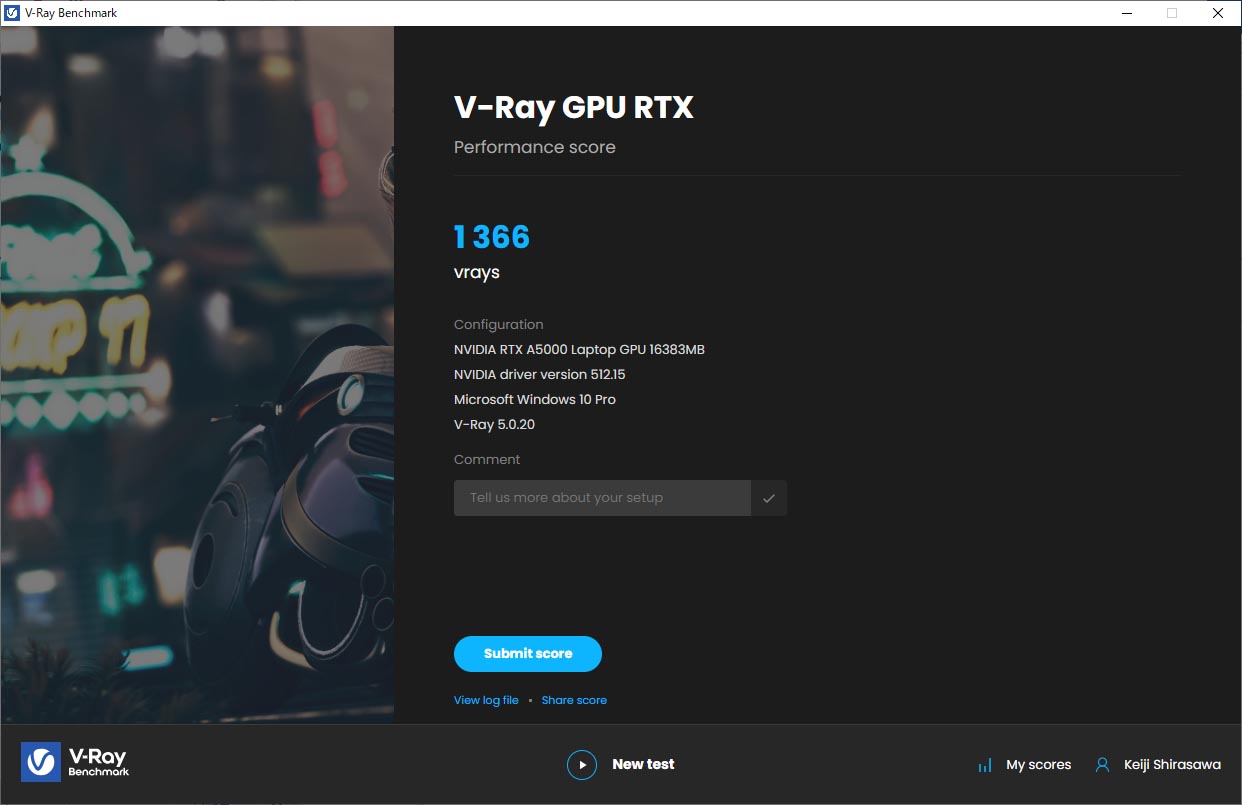

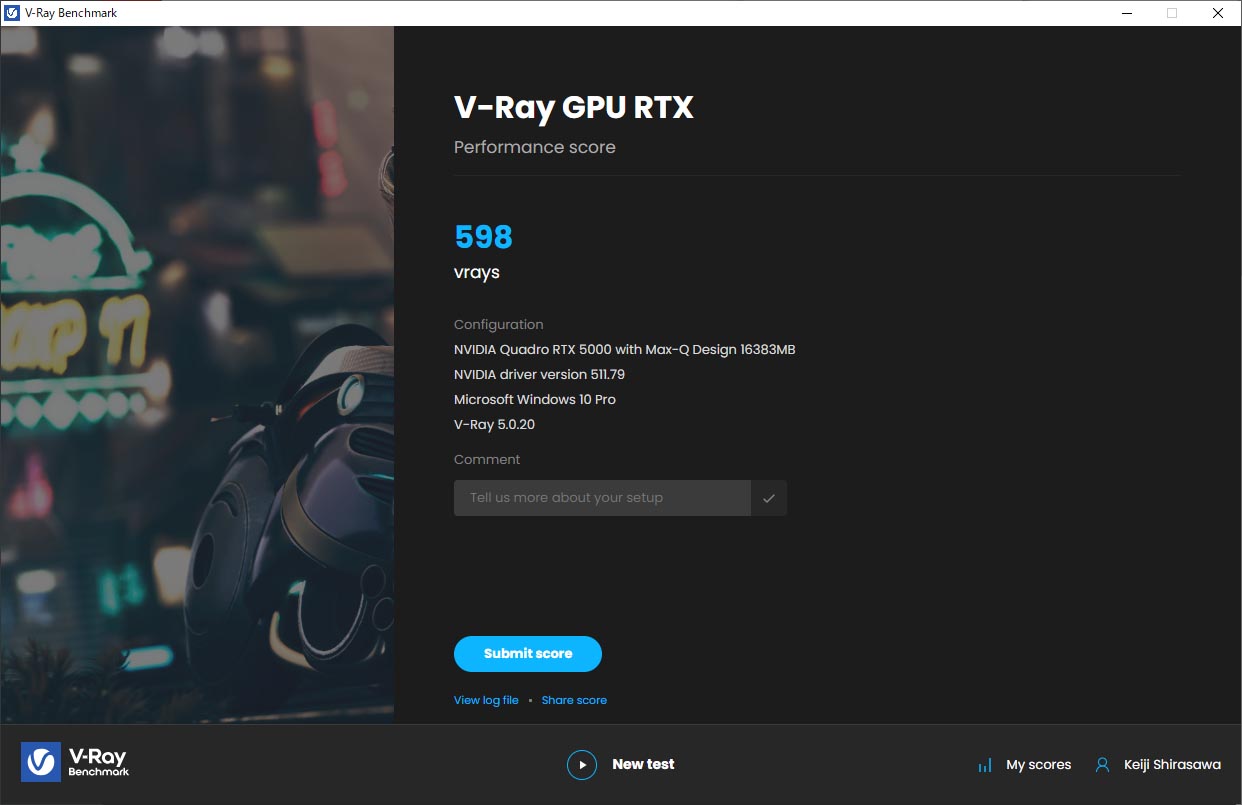

また、パフォーマンスの計測にはChaos Group社が提供するV-Rayの公式ベンチマーク「V-Ray 5 Benchmark」を使用。「V-Ray CPU」「V-Ray GPU CUDA(GPUのみ)」「V-Ray GPU CUDA(GPU+CPU)」「V-Ray GPU RTX」という4パターンのレンダリングでスコアを比較した。

まず、CPUの性能を確認できる「V-Ray CPU」では、G3が「6480」、G2が「7338」、旧式が「2863」という結果となった。古いCPUを搭載する旧式が明らかに劣るのは当然だが、G3よりもG2のスコアの方が若干良かった点について、白澤氏は「CPUの周波数」に着目。G3のCore i9-11900HとG2のCore i9-10980HKはどちらも同じ「8コア16スレッド」だが、基本周波数とターボ・ブースト利用時の最大周波数はCore i9-11900Hが「2.50GHz/4.90GHz」、Core i9-10980HKが「2.40GHz/5.30GHz」となることから、「ターボ・ブースト利用時の最大周波数がスコアに反映された」と分析する。

次に、GPUの性能を比較できる「V-Ray GPU CUDA(GPUのみ)」のスコアは、G3が「924」、G2が「562」、旧式が「73」となった。こちらも旧式はその性能から圧倒的に低パフォーマンスだが、

また、3つ目の「V-Ray GPU CUDA(GPU+CPU)」はCUDAコアにCPUのパワーを加えた形で計算するのだが、スコアはG3が「1041」、G2が「689」、旧式が「131」となり、2つ目の検証と比べてCPUによる増加分がそれほど大きくないことがわかった。この点について白澤氏は「レンダリングではコア数が処理に大きく影響するため、CUDAコア数に対してCPUの8コア16スレッド(旧式は4コア8スレッド)が小さく、この程度しかスコアが増えなかった」と補足した。

そして最後、GPUのRTコアを使用して計算する「V-Ray GPU RTX」では、RTコアを搭載しない旧式を除外する形で検証し、G3は「1397」、G2は「598」となった。この結果に対して、じつはG3のNVIDIA RTX A5000 LaptopもG2のNVIDIA Quadro RTX 5000 with Max-Q DesignもRTコア数はともに「48」なのだが、G3のNVIDIA RTX A5000 Laptopは新しい“第2世代”のRTコアを採用している点が大きな違いとなる。また白澤氏によれば、V-Ray GPU RTXでは「計算をCUDA用からRTX用に1度変換してから実行される」ことから、それらの点を考慮して「2倍以上の差が出た」と考察した。

ここまでの検証から、V-RayではCPUやGPUの性能がかなりダイレクトにパフォーマンスに影響することがわかった。その点を踏まえると、

-

検証結果の画面 (G3)

-

検証結果の画面 (G2)

02数秒でノイズが消えるほど高性能

外部にも持ち出して作業ができる

また白澤氏は、今回検証した最新の「ELSA VELUGA A5000 G3-15」の優れたパフォーマンスにも注目する。実際、ベンチマークのスコアの高さはもちろんのこと、V-Rayのプレビューで画角を変えても「数秒でノイズが消えるほど高速に処理してくれる」と好印象で、「プロユースでも十分に活用できる性能を有している」と太鼓判を押す。

さらに、「CGクリエイターはいつも椅子に座って作業をしているわけではなく、外部での撮影などに立ち会うケースもある。撮影の現場ではCGとのマッチングを考えて助言することがあるため、そういったときに現場でV-Rayが快適に動作するELSA VELUGAのようなマシンがあると、かなり便利でしょう」と語り、ノート型ならではのELSA VELUGAのモバイル性も高く評価。スリムかつ軽量な筐体にデスクトップ型の高性能なワークステーションに引けを取らないスペックが詰まっていることもあり、

V-Rayの今後について、白澤氏は「現在はバージョン5だが、そろそろ次のバージョンの登場が予想される。長年使ってきているデザイナーやクリエイターも納得できるものになるはず」と期待を込める。また、近年はリアルタイムレンダリングに対応した「Unreal Engine」や「Unity」などのゲームエンジンが台頭しているが、Chaos Group社もリアルタイムレンダリングに対応するビューア「Chaos Vantage」を開発中。「プロが納得する良質なツールを必ず出してくるので期待して欲しい」と締めくくった。

ELSA VELUGA A5000 G3-15